Trockenlegung des Oderbruchs

Der Versuch, Natur zu fesseln, bewirkt entfesselte Natur

Das Oderbruch ist eine Talaue, ein feuchter Wiesengrund, der betreten und beweidet werden kann. Es erstreckt sich über 73 km von Reitwein (nördl. von Lebus) bis nach Hohensaaten und ist bis zu 20 km breit. Südlich der Linie Altfriedland-Letschin-Kienitz liegt das Oberoderbruch, das höher liegt als flussabwärts das Niederoderbruch und deshalb auch anders genutzt wurde. Es konnte bereits vor dem 17. Jahrhundert als Grünland genutzt werden, wurde jedoch in Folge des Dreißigjährigen Krieges stark zerstört.

Das Oderbruch ist ein Urstromtal und wurde auf Grund des geringen Gefälles von vielen Armen der Oder durchflossen, die mäanderten und sich oft spalteten. So ist es ein großes Rückhaltebecken für die durch die Schmelze bedingten Frühjahrs- und die von Regenfällen ausgelösten Sommerhochwasser. Mit dem Hochwasser wurden Sedimente fruchtbarer Böden eingetragen und hier ist auch die größte Bodenfruchtbarkeit Brandenburgs.

Friedrich Wilhelm I. entwässerte bereits 1718 bis 1724 das Havelländische Luch. 1728 vollzog er einen wichtigen Paradigmenwechsel, er verbot in einem Dekret die Verwendung des Begriffs “Große Wildnis”, weil er keine Wildnis erkannt haben wollte. Bisher galt Wildnis für die Adligen als etwas Positives, in der man erfolgreich jagte. Nun erhielt die Landschaft das Leitbild der Produktivität, die es zu mehren galt.

Die Politik der Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen setzte er 1739 mit dem Bau von Sommerdeichen im Oberoderbruch fort. Der Fluss lag höher und war leichter zu kontrollieren als im nördlichen Niederoderbruch. Die Verwüstungen des 30-jährigen Krieges hatten zu vielen Verlusten, über die Hälfte der Bevölkerung verstarb im Krieg oder an den Kriegsfolgen, und zu Verlusten ehedem gewonnener Flächen geführt.

Friedrich-Wilhelm I. hatte andererseits das Heer mächtig vergrößert und benötigte Wiesenflächen zur Versorgung der Kavallerie. So ließ er einen durchgehenden Deich von Zellin, nahe Kienitz, bis Lebus bauen und zwar einen Winterdeich, der nicht wie die Sommerdeiche im Winter überspült wurde. Nach einem Jahr verstarb er, seinem Sohn Friedrich II. (der Große) hatte er diese Aufgabe zugedacht, das Oderbruch zu kolonisieren, eine Aufgabe, der er sich mit großem Erfolg ab 1740 widmete.

Am Beginn des Bruchs hat die Oder eine Höhe von 14 m über NHN und am Ende bei Hohensaaten nur noch von 2 m über NHN hat. Der Abfluss der Oder ist daher im Niederoderbruch sehr langsam und bei Hochwasser überflutet sie Wasser stauend die Talauen, denn das Gefälle ist gleich 0, bis zur Ostsee sind es noch 140 km, auf denen die Oder lediglich 2 m Höhenunterschied hat

Der holländische Wasserbauingenieur von Haerlem wurde deshalb mit der Planung für eine Trockenlegung des Niederoderbruchs beauftragt. Vier Ziele wurden dabei verfolgt:

1. Trockenlegung und Gewinnung von Ackerfläche.

2. Gründung von Kolonistensiedlungen.

3. Schutz vor Hochwasser.

4. Verbesserung des Schiffverkehrs auf der Oder.

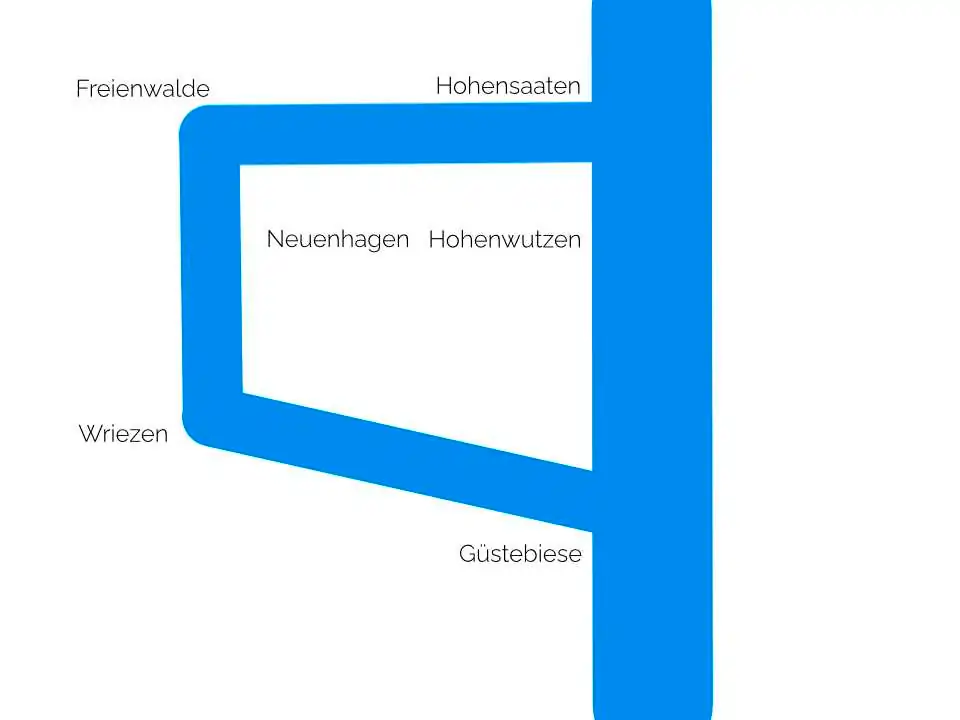

Bei Güstebiese wurde der Lauf der Oder verkürzt und sie wurde in ein neu gebautes Bett geführt, das direkt nach Hohensaaten führt, 25 km kürzer, schnellerer Schiffsverkehr, größeres Gefälle und schnellerer Wasserabfluss, dies ist auf der alten Karte auf der Startseite links gezeichnet. Der Plan sah vor:

- Der Bau eines neuen Flussbetts von Güstebiese nach Hohensaaten, zum schnelleren Abfluss des Oderwassers. Mit 20 km Länge war er 24 km kürzer als der ursprüngliche Verlauf über Wriezen und Freienwalde und hatte somit ein stärkeres Gefälle.

- Die beidseitige Einfassung der Oder mit kräftigen Winterdeichen.

- Das Binnenwasser zu sammeln und abzuführen, wozu man das ursprüngliche Flussbett nutzt, nun Alte und Stille Oder genannt.

Die geplante Trockenlegung des Oderbruchs ist Bestandteil und Zentrum der friderizianischen Kolonisierungen zur Stärkung des Staates, so auch im Warthebruch und in Ostpreußen. Naturnahe Räume wurden in Kultur genommen, die landwirtschaftlichen Erträge und damit die Steuereinnahmen gesteigtert sowie ausländische Arbeitskräfte angesiedelt. Die Trockenlegung des Oderbruchs fand vielfach Kritik.

1747 wurde mit den Arbeiten begonnen und ständig 1.000 Arbeitskräfte eingesetzt. Die entscheidende Idee war, einen Teil der Pommerschen Endmoräne, die Neuenhagener Landzunge am Krummen Ort bei Hohenwutzen, zu durchbrechen und für das neue von Güstebiese kommende Flussbett freizulegen.

Aus der Neuenhagener Landzunge wurde damit die Neuenhagener Insel. 1752 wurden die Kanalbauarbeiten bei Lietzegöricke und Zäckerick beendet und schlussendlich 1753 bei Güstebiese das neue Flussbett geöffnet.

Gleich nach dem Ende der Baumaßnahmen begann die Besiedlung des trockengelegten Landes. Die neuen Orte wurden als Straßendörfer angelegt und es sollten schlichte Bauten sein, „keine Paläste“, wie es der König zu sagen pflegte; diese Dörfer wurden von Bürokraten geplant und waren nicht, entgegen der Behauptung Fontanes, von landsmannscahftlich Kolonistenwillen geprägt. In jedem Ort sollte eine für das Oderbruch typische Kombination eines Schul- und Gebethauses stehen, wie z. B. in Wuschewier zu sehen ist.

Die neuen Orte erhielten oft mit der Vorsilbe “Neu“ den Namen in der Nähe bestehender Orte. Das erste neugegründete Ort hieß Neulietzegöricke nach dem rechtsseitig liegendem Lietzegöricke (Stare Łysogórki, Alt Lietzegöricke). Manche französische Emigranten zogen von der Schweiz weiter zu den neuen Oderbruchdörfern, die Namen Beauregard und Vevais ezugen davon.

1763 wurden die Arbeiten beendet, es waren 32.500 ha Ackerland gewonnen worden. Mit der Besiedlung des Oderbruchs wurden 33 neue Bauerndörfer und 7 Spinnersiedlungen gegründet, in denen 1.134 Bauern- und 363 Spinnerfamilien mit etwa 7.000 Personen angeworben, angesiedelt und mit Rechten ausgestattet wurden, die in der französischen Revolution von 1789 erst blutig erkämpft werden mussten.

Dies war eine sozial und ökonomisch erhebliche Priveligierung gegenüber den heimischen, slawischen 4.200 Anwohner(inne)n. Die ortsansässigen Familien mussten sich mit Spann- und Herbergsdiensten an den Baumaßnahmen beteiligen, was ihnen zusätzliche Kosten verursachte. Der Widerstand der heimischen Slawen war erheblich, zumal ihre bisherige Lebensweise damit zerstört wurde.

Die Kolonisten ließen sich aus der Pfalz, Sachsen, Württemberg, Hessen-Darmstadt und Mecklenburg sowie aus Polen, Böhmen, Österreich und dem Schweizer Kanton Neuenburg anwerben: Jede Familie erhielt Land, je nach Familiengröße zwischen 10 und 90 Morgen, die Religionsausübung war frei, Prediger und Kirchen bezahlte der König, in jedem Dorf gab es eine kostenlose Schule, alle Neusiedler erhielten 15 Jahre Steuerfreiheit, sie, ihre Kinder und Kindeskinder wurden vom Militärdienst befreit. Für die Kolonisten hat sich das Unterfangen dennoch wohl erst später gelohnt. Es hieß damals: „Die erste Generation arbeitet sich tot, die zweite leidet Not, die dritte findet ihr Brot.“

Das Oderbruch gehörte zur Hälfte dem König, zu. weiteren 40% dem Adel und die restlichen 10% den Städten Oderberg, Wriezen und Freienwalde. Der Adel scheute die Kosten, insbes. Karl Friedrich Albrecht, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt. Der König wollte angeblich selbst eine Million Taler zahlen, der Gedfluss ist nicht nachgewiesen wordn und die Gesamtkosten waren wohl niedriger. Der König beteiligte sich höchstens mit einem Drittel der Gesamtkosten. Die Kosten der Trockenlegung betrugen höchstens 28 Taler/ha, alles zusammen also allerhöchstens 910.000 Taler.

Karl Friedrich Albrecht, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt

Karl Friedrich Albrecht, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt

Ein paar Vergleichsgrößen: Ein Tagelöhner verdiente 50, ein Manufakturarbeiter 100, ein Offizier 1.000 und ein adliger Grundbesitzer 10.000 Taler im Jahr. Die Kosten für die Wasserspiele in Sanssouci, die während der Zeit Friedrich des Großen ganze 30 Minuten liefen, betrugen 394.000 Taler. Der Siebenjährige Krieg kostete der Staatskasse Preußens nahezu 170 Mio. Taler und den Tod von 400.000 Menschen. Die Bilanz, Friedrich II habe über 1.000 Dörfer gegründet und 300.000 Menschen eine neue Heimat gegeben, sieht in diesem Licht doch ganz anders aus. Es ging um staatliche Macht und wirtschaftliche Einnahmen, nicht um einen aufgeklärten Absolutismus in der Zeit des Merkantilismus und, sieht man die Geschichte aus der Perspektive von unten, ging es wohl eher um Größenwahn und Ausbeutung.

Der Auwald wurd bei der Trockenlegung abgeholzt und viele Kleingewässer trocken gelegt. Das Wasser wurde in einem riesigen Grabensystem umgeleitet und schnell weg geführt. Das wirkte sich aus. 1733 gab es 37, 1766 nur noch 24, 1827 13 und bei der Auflösung. 1866 schließlich nur noch 7 Mitglieder der Hechtreißer-Innung.

Die Kolonistenhäuser wurden zunehmend überbelegt. Dies war eine Folge des ursprünglichen Aufschwungs, die mit den Vergünstigungen von Friedrich II. ihren Anfang nahm. Nach dem Aufschwung setzte eine rasch anwachsende Landarmut ein. Die Folge daraus war eine Auswanderungsflut in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Von den 470 Einwohnern Wuschewiers wanderten 80 nach Amerika aus. Eine Ironie der frühkapitalistischen Kolonisationsgeschichte des Oderbruchs.

Die Kolonisation war bestimmt durch den Fortschrittsglauben, den Rationalismus der Aufklärung, derartiges erfolgte allenthalben in Deutschland. Das gilt auch für die damals gemachten Fehler, die auch heute noch üblich sind. Die Machbarkeitsstudie für das Oderbruch von von Haerlem und von dem Mathematiker Euler geprüft berücksichtigte keine Kostensteigerungen und veranschlagte umgehende Pachteinnahmen und die Kosten für den Kanalbau wurden nicht hineingerechnet. Schlimmer aber sind die bis heute dauernden Folgekosten:

Bereits 1770 und 1780 musssten die Deiche erhöht werden, 1783 standen alle neugegründeten Dörfer und 65 Siedlungen 1785 unter Wasser. Die zum Abpumpen daraufhin installierten holländischen Windschöpfmühlen zerfielen während der napoleonischen Zeit. 1838 brach der Damm in Alt Lietzegöricke, heute Stare Łysogórki, und nach den 5 Jahre später erfolgten Hochwasserkalamitäten begann man 1848, den Rückstaupunkt flussabwärts zu verlegen, und auf Grund der anhaltenden Vernässung 1880 mit der Polderwirtschaft. Während der Weimarer Republik wurden über 200 km Gräben gelegt und 1940 standen nach Deichbrüchen riesige Areale unter Wassser. Über 20.000 Menschen wurden beim winterlichen Hochwasser 1947 obdachlos, obgleich mit aus dem Flugzeug geworfenen Bomben das Eis bekämpft wurde. (Die meisten Daten basieren auf Bernd Herrmann: Die friderizianische Melioration des Oderbruchs, in: Schauplätze der Umweltgeschichte, 2008).

Pünktlich zur 250-Jahr-Feier der Trockenlegung war 1997 das Jahrtausendhochwasser, bei dem im Oderbruch keine Dämme brachen, weil diese bereits stromaufwärts südlich von Frankfurt gebrochen waren. Von den versprochenen Änderungen des Flussmanagements blieben nur die Erinnerungen an die Versprechen. Das grundsäthliche Problem bleibt: In den natürlichen Ökosystemen der Auen ist die Dynamik des Wassers von grundsätzlicher Bedeutung, ja sinngebend. Wird die Aue besiedelt, ist sie die ständige Gefahrenquelle für die dort lebenden Menschen und deren Lebensgrundlage.

So resumiert Hans-Rudolf Bork in der “Umweltgeschichte Deutschlands”: “Der Versuch, Natur zu fesseln, bewirkt entfesselte Natur.”

Schlagwörter:

Schlagwörter

Die nächsten Touren:

Anstehende Veranstaltungen

Wer über geplante Touren informiert werden möchte, melde sich bitte bei info(at)radtouren.info an. Die Anschriften werden nicht weitergereicht und es erfolgen ausschließlich Informationen über geplante Fahrradtouren.

Faust:

Die Erde mit sich selbst versöhnet,

den Wellen ihre Grenze setzt,

das Meer mit strengem Band umzieht.

Mephisto:

Du bist doch nur für uns bemüht

mit deinen Dämmen, deinen Buhnen;

denn du bereitest schon Neptunen,

dem Wasserteufel, großen Schmaus.

In jeder Art seid ihr verloren; –

die Elemente sind mit uns verschworen,

und auf Vernichtung läufts hinaus.

(Goethe, Faust II).